Cast & Crew

Quand la pluie lave les secrets, l’amour éclot dans l’orage !

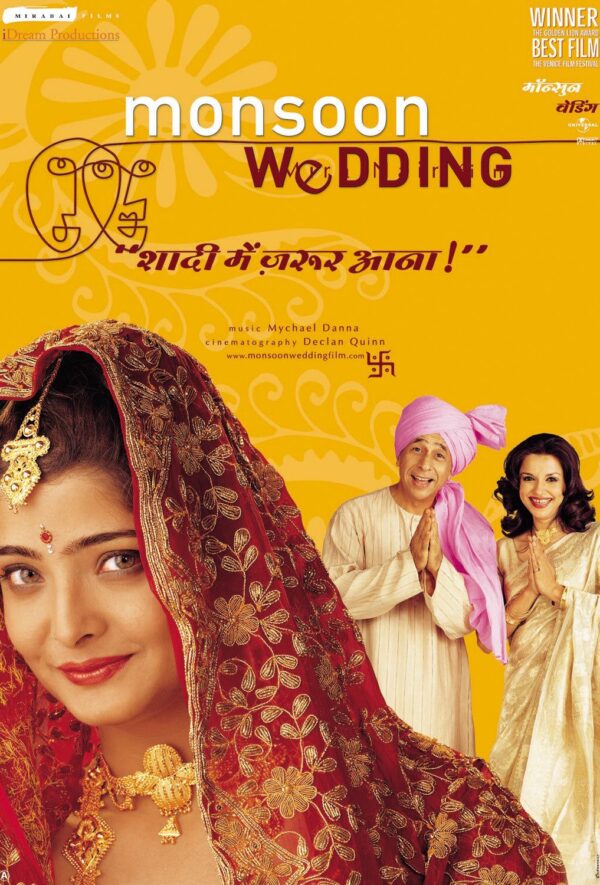

Avec Le Mariage des Moussons, Mira Nair orchestre un tourbillon d’émotions où l’intime et le collectif s’entrelacent au rythme d’un mariage arrangé dans la haute société de Delhi. Derrière l’effervescence des préparatifs et l’éclat des cérémonies, le film dévoile avec finesse les tensions qui traversent une famille en apparence unie, mais où les non-dits, les blessures et les aspirations individuelles fragilisent l’équilibre. À travers ce récit choral, Nair capture l’Inde dans toute sa complexité, entre attachement aux traditions et désir d’émancipation, offrant une fresque humaine à la fois vibrante et bouleversante.

Si Le Mariage des Moussons s’articule autour de l’union arrangée d’Aditi, il s’épanouit surtout dans les multiples histoires d’amour et de désillusion qui gravitent autour de cet événement. Chaque personnage, à sa manière, est confronté à une forme d’amour différente : celui que l’on choisit, celui que l’on subit, celui que l’on tait. Alors qu’Aditi hésite entre une passion passée et un engagement vers l’inconnu, ses proches dévoilent peu à peu leurs propres quêtes sentimentales : la romance timide entre l’organisateur du mariage Dubey et la douce femme de ménage Alice, l’usure du mariage chez les aînés, et surtout, la douleur enfouie d’un traumatisme que la famille refuse d’affronter. Car derrière les éclats de rire et la liesse des festivités, le film aborde un sujet tabou : le harcèlement sexuel au sein du cercle familial. Ria, la cousine d’Aditi, porte en elle le poids du silence, jusqu’à ce que son histoire force les siens à affronter leurs lâchetés. Sous le poids des conventions, d’anciennes blessures ressurgissent, les secrets refont surface, et les certitudes vacillent. Comme un orage qui précède la mousson, la tension monte inexorablement jusqu’à ce que l’averse libératrice emporte tout sur son passage.

Pendant que les adultes jonglent entre devoirs et désirs, la jeune génération cherche sa place dans un monde où les attentes pèsent lourd. Hemant, le grand frère d’Aditi, incarne cette figure du jeune homme promis à une stabilité rassurante, mais qui trébuche dès qu’il s’agit d’amour. Ses tentatives maladroites de séduire témoignent d’un décalage entre l’idéal romantique qu’il s’imagine et la réalité bien plus insaisissable des sentiments. À l’opposé, Varun, le petit frère, rêve d’un avenir bien différent de celui que ses parents voudraient pour lui. Attiré par la danse et la poésie, il exprime une sensibilité artistique que son père perçoit comme une menace. Ses gestes gracieux et son refus des injonctions viriles suscitent les moqueries, et derrière l’affection familiale perce une inquiétude sous-jacente : deviendra-t-il l’homme que l’on attend de lui ?

Mais au-delà des questionnements identitaires, une menace bien plus grave plane sur la plus jeune de la famille. La petite fille, innocente et insouciante, attire l’attention de l’oncle au passé trouble, le même qui a brisé l’enfance de Ria. Cette dernière, hantée par ses propres blessures, perçoit les signes avant-coureurs et comprend l’urgence d’agir. En s’interposant, en brisant le silence, elle refuse que l’histoire se répète, faisant éclater au grand jour une vérité que la famille préférait taire. Par ce geste courageux, elle impose une confrontation nécessaire, où l’amour familial, souvent synonyme de protection, se révèle aussi capable d’aveuglement et de lâcheté.

Cinéma vérité - Dogme 95

Le film a été tourné en à peine 30 jours, avec une caméra numérique, un choix audacieux pour l’époque qui confère au film une énergie brute et spontanée. Ce parti pris, inspiré du Dogme 95, donne au film une authenticité rare, comme si nous étions nous aussi des invités de cette noce chaotique. Mira Nair privilégie une approche immersive, capturant des moments de vie avec une sensibilité quasi documentaire. Loin des productions de Bollywood, elle opte pour un style naturaliste : lumière naturelle, prises sur le vif, dialogues parfois improvisés… Tout concourt à renforcer l’intimité du récit et la sensation de réel.

Cette volonté de filmer l’instant, au plus proche des émotions, n’est pas sans rappeler l’influence du cinéma vérité, un mouvement qui prône une captation brute du monde, sans artifices. Nair, qui a commencé sa carrière dans le documentaire, applique ici une méthode similaire : plutôt que de figer ses personnages dans des cadres trop composés, elle les laisse évoluer librement, captant leurs interactions avec une vérité saisissante.

Lors du tournage, une anecdote raconte que Naseeruddin Shah, qui incarne le père d’Aditi, était initialement réticent à jouer un rôle qu’il trouvait trop bourgeois. Lui, qui avait souvent incarné des personnages plus ancrés dans la réalité sociale, a finalement accepté après une discussion avec Nair sur l’évolution des classes moyennes indiennes. Ce qui frappe dans son interprétation, c’est cette pudeur, cette manière de porter le poids des traditions tout en laissant transparaître une tendresse sincère pour sa fille.

L’Inde au-delà des clichés

Le film évite avec brio l’exotisme facile auquel certains cinéastes occidentaux réduisent souvent l’Inde. Ici, la caméra de Nair capte un pays en pleine transformation, où les valeurs familiales coexistent avec la mondialisation, où les anciennes générations s’accrochent à des certitudes qui vacillent face aux aspirations des plus jeunes. À l’instar de Wong Kar-wai qui filme Hong kong avec une nostalgie vibrante, Mira Nair saisit une Inde où chaque personnage semble tiraillé entre deux époques, entre hier et demain.

Avec ce film, Nair offre un regard à la fois lucide et profondément humain sur son pays, prouvant une fois de plus que les grandes histoires, qu’elles se déroulent à Delhi ou ailleurs, sont avant tout des histoires de cœurs qui battent à l’unisson.