Cast & Crew

Ordre ou Désordre : La quête de l’impossible équilibre, entre structure et chaos !

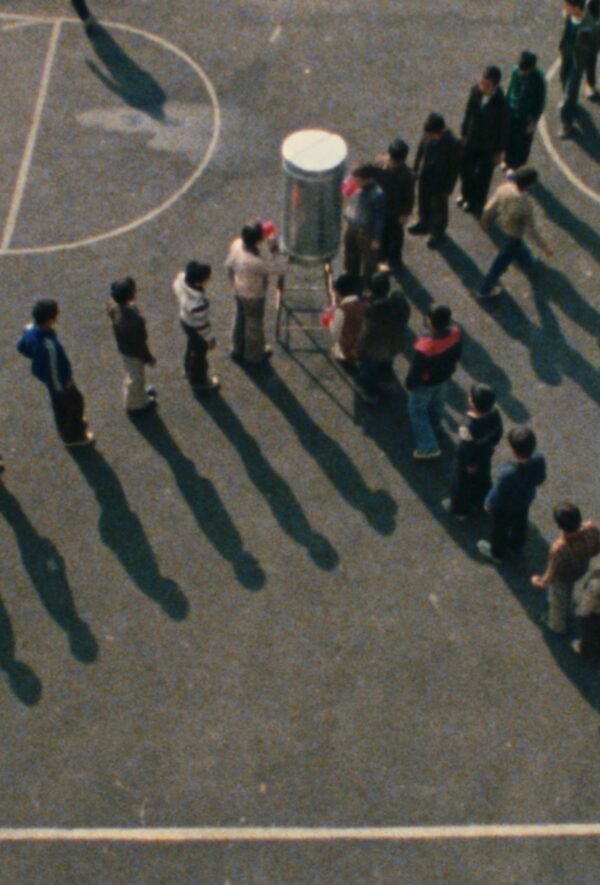

En 1981, Abbas Kiarostami réalise ce court-métrage documentaire minimaliste qui explore la relation complexe entre organisation et chaos. À travers une série de saynètes, il nous présente des situations simples où l’ordre est d'abord instauré, puis progressivement déstabilisé, laissant place au désordre. Ce contraste subtil, particulièrement renforcé par la voix off qui exprime le désarroi de l’équipe de tournage à la fin, souligne la fragilité des systèmes que l’on cherche à imposer et la résistance de l’imprévisible. Cette tension entre organisation et chaos rappelle les films de Jacques Tati, notamment Playtime (1967), où la quête de l'ordre dans une société de plus en plus mécanisée mène inexorablement à l’absurde et au chaos.

D’une grande sobriété, le film capte des actions apparemment ordonnées, mais à mesure que les scènes se succèdent, l’ordre s’effrite et le chaos prend place, exposant les limites du contrôle humain. Ce qui semblait initialement structuré se désintègre lentement, mettant en lumière les failles d’un système trop rigide et la difficulté de maintenir un ordre dans un monde par nature chaotique. La question de l’ordre et du désordre dans le film évoque également la réflexion de Michael Haneke dans Le Temps du Loup (2003), où l’effondrement des structures sociales laisse place à un monde où la réorganisation de l’individu dans un contexte de crise devient une question existentielle.

Cette dynamique entre l’ordre et le désordre fait écho à la pensée de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, où il affirme que l’ordre imposé par la société empêche l’individu de s’épanouir pleinement et que la véritable liberté se trouve dans la capacité à accepter et naviguer dans le chaos. Pour Nietzsche, l’acceptation du désordre, loin d’être une faiblesse, devient une forme de puissance créatrice, permettant à l’individu de se libérer des contraintes sociales et de trouver son authenticité. On retrouve cette même idée dans Les 400 coups de François Truffaut (1959), où Antoine Doinel, en dépit de son déraillement, se trouve dans une quête d’identité et de liberté dans un monde qui ne lui accorde pas de place.

À travers ce dispositif simple, Kiarostami va bien au-delà de la question de l’organisation sociale. Il nous invite à considérer l’ordre et le désordre comme des principes non seulement externes mais aussi internes, en constante interaction dans la réalité humaine. Là où le monde semble se construire sur des principes d’ordre et de structure, il y a toujours une part d’imprévisible, de dérèglement, que l’on tente en vain de maîtriser. Cette réflexion trouve une résonance dans les films d’Ingmar Bergman, notamment dans La Nuit des forains (1963), où l’illusion d’un monde ordonné fait place à une réalité plus brutale, marquée par le chaos de l’âme humaine.

Foucault, dans Surveiller et Punir, analyse cette tendance de la société moderne à imposer un contrôle excessif, soulignant que cette organisation sociale produit à la fois un ordre apparent et des résistances qui viennent perturber cet équilibre. La caméra, calme et observatrice, capte cette tension, sans jamais intervenir, laissant le spectateur observer sans jugement. Ce film ne nous offre pas de réponses simples, mais nous invite à accepter la coexistence de ces deux forces opposées, à comprendre que l’ordre n’est pas une fin en soi, mais un chemin qui s’entrelace avec le désordre. La tension qui traverse ce documentaire renvoie aux théories d'Hannah Arendt, dans La Condition de l'Homme Moderne, où elle soutient que la véritable liberté politique et sociale réside dans l’acceptation de la multiplicité et de l’imprévisibilité de l’existence humaine.

Chaque scène nous pousse à réfléchir à cette fragilité de l’ordre, et à voir le désordre non pas comme une faille mais comme une part essentielle de ce qui constitue la vérité de la vie. Ce questionnement résonne avec les théories d’Héraclite, qui pensait que l’univers est en perpétuel changement et que le chaos est en réalité une force créatrice, une source d’harmonie cachée. Dans ce sens, le désordre de Kiarostami devient une métaphore du flux éternel de la vie, à la fois imprévisible et en perpétuelle mutation.

À travers un style épuré et une mise en scène qui privilégie l’observation silencieuse, ce court documentaire réussit à transmettre une réflexion sur le monde social et ses structures. Le film ne nous offre pas de réponse définitive, mais nous invite à accepter la coexistence de ces deux forces opposées, à comprendre que l’ordre n’est pas une fin en soi, mais un chemin qui s’entrelace avec le désordre. Cela rejoint la pensée de Hegel, qui, dans La Phénoménologie de l'Esprit, nous montre que l’évolution de l’esprit et de la société repose sur la tension dialectique entre des forces opposées, le désordre servant de point de départ pour une réconciliation plus haute dans un nouveau mode d’organisation. Le film nous invite à envisager l’ordre et le désordre comme des moments d’un processus plus vaste, où l'un ne peut exister sans l'autre.

L’ambiguïté de ce film, où l’organisation se transforme inévitablement en chaos, fait écho à une réflexion plus large sur la condition humaine, où chaque effort pour maîtriser la réalité semble se heurter à l’inévitable et incommensurable mouvement du monde. Cela rejoint les réflexions d’Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe, où l’absurde naît de la confrontation entre l’homme et l’univers, et où la quête de sens dans un monde qui semble résister à toute organisation est au cœur de l’expérience humaine. Dans ce sens, Ordre ou Désordre fait écho à l’absurde de la condition humaine, où nous sommes condamnés à chercher de l’ordre dans un monde qui échappe à toute forme de maîtrise.

Kiarostami, avec une grande simplicité, parvient ainsi à capturer ce moment fragile où l’on se rend compte que l’ordre est toujours provisoire, et que le véritable défi de l’existence réside dans l’acceptation de la complexité du monde, dans toute sa beauté chaotique. Ordre ou Désordre n’est pas seulement une observation de l’organisation sociale, c’est une invitation à accepter l’imprévu, à trouver un équilibre dans ce qui échappe à toute logique. Et comme Sartre le souligne dans L'Être et le Néant, ce qui fait l’essence de la liberté humaine, c’est notre capacité à accepter cette désorganisation interne et à vivre avec elle, sans chercher à imposer une structure rigide sur notre existence.